今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /

\ 簡単10秒登録 /

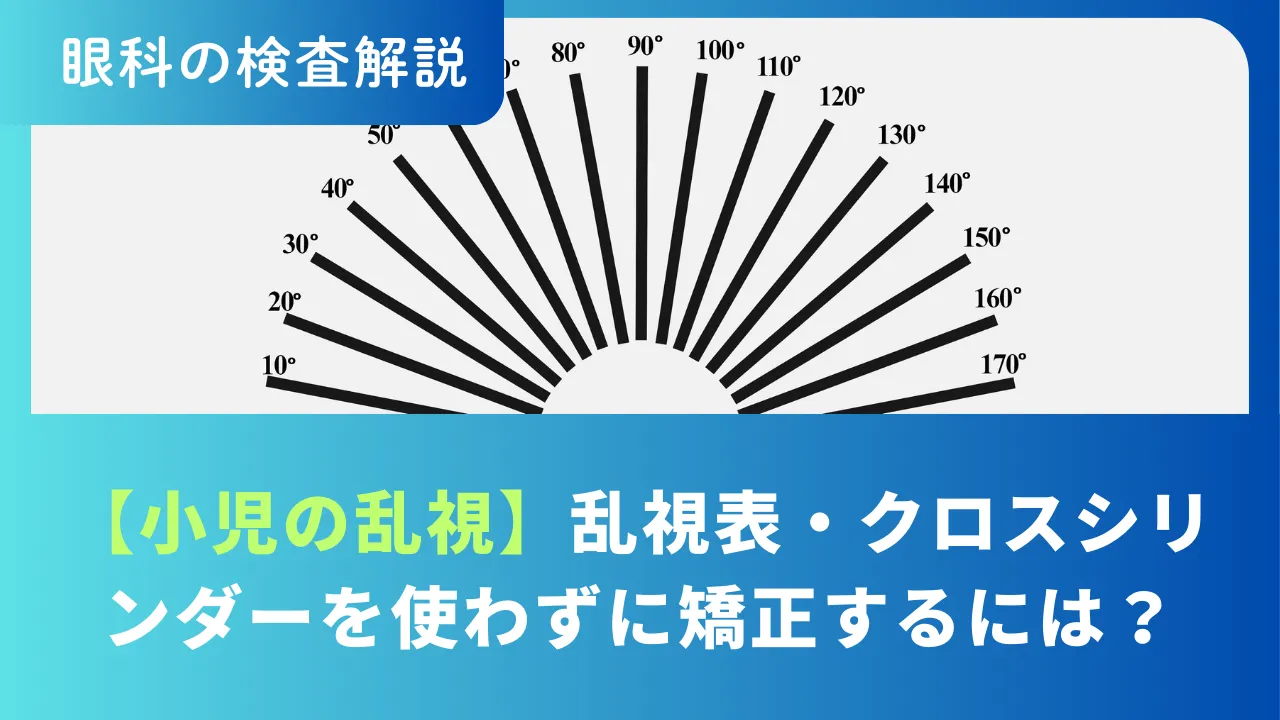

「小児で乱視表やクロスシリンダーの応答が曖昧な場合の屈折矯正の方法、特に乱視矯正について教えて欲しいです」

というご質問をいただきましたので、

お答えしていきます。

小児の視力検査で乱視表・クロスシリンダーを使わずに乱視矯正をする方法

この記事を書いた人

今回ご紹介するのは、弱視治療中では

なく視力が(1.0)出る症例です。

また、検査への理解が乏しく、応答が

曖昧な低年齢の小児が対象になります。

あくまで一例となりますのでご理解下

さい。

乱視表やクロスシリンダーに頼らず、

小児の乱視矯正をするためには、以下

の方法が有効です。

小児は理解力が乏しかったり、応答が

曖昧だったりすることも多く、乱視表や

クロスシリンダーで乱視矯正をするのは

至難の業です。

屈折に関する検査をできるだけ全て行ない、

データを少しでも多く集めておくと検査の

際の手がかりになります。

先輩視能訓練士

先輩視能訓練士ただし、小児のレフやスポットビジョンスクリーナー(SVS)は固視不良や調節が過剰に入ってしまう場合も多いです

信頼性が低い可能性があるということも念頭に置いておくといいですね

乱視が弱い場合と強い場合、それぞれの

矯正方法について見ていきましょう。

弱い乱視の場合には、基本的に以下の

方法で矯正します。

例えば

R)S+3.00D=C-0.50DAx180°の場合

等価球面値の

R)S+2.75Dにして矯正します。

等価球面値にすることで、乱視度数や

軸のばらつきに悩まされることもあり

ません。

小児は等価球面値で視力が良好になることも多いため、乱視が弱い場合には積極的に使ってみて下さい

※弱い乱視であっても、乱視を入れなけ

れば視力が出ない、という場合にはこの

限りではありません。

C-1.00D以上の強い場合は、乱視矯正が

必要になることが多いです。

このことを意識し、施設で測定できる

全ての屈折データを集めておきます。

※筆者の経験より

小児の場合はC-1.00Dでも矯正なしで視力が出ることが多いです

しかし、その後乱視が増えたときに、乱視度数を入れた装用テストで「くらくらする」という訴えが起こりやすいため、C-1.00D以上を強い乱視と区分しています

例えば

今回のデータ

■レフ(据え置き)

S-1.50DD=C-2.50DAx4°

■手持ちレフ

S-1.75D=C-2.75DAx176°

■スポットビジョンスクリーナー(SVS)

S-1.25D=C-2.50DAx5°

■現JB度数

S-0.75D=C-2.25DAx180°

前回のデータ

■前回視力

(1.0×S-1.00D=C-2.25DAx180°)

■前回の現JB視力

(0.9×S-0.75D=C-2.25DAx180°)

以上のデータが得られた場合、

乱視はC-2.25D〜C-2.75Dぐらい、軸は180°になりそうだなと予想がつけられます。

結果

■今回視力

(1.0×S-1.25D=C-2.50DAx180°)となった、という感じです。

※値は一例となります

眼鏡処方をする場合、強い乱視の場合

には特に注意が必要になります。

JBを持っていたらJB度数や軸を参考に

してみて下さい。

レフなどの値が安定しており、JB度数

とよく似ている場合は、今回も同じ乱視

度数や軸でOKと言えるでしょう。

例えば

■レフなどの値

S-2.00D=C-1.25DAx32°

■現JB度数

S-1.50D=C-1.25DAx30°

■今回合わせる眼鏡処方度数

S-2.00D=C-1.25DAx30°

※値は一例となります

しかし、レフなどの値とJB度数がかけ

離れている場合には、前回処方の際に

データの精度が悪かった可能性も考え

られます。

例えば

■レフ(据え置き)

S-1.00D=C-1.50DAx32°

■手持ちレフ

S-0.75D=C-1.75DAx33°

■スポットビジョンスクリーナー(SVS)

S-1.00D=C-1.50DAx29°

■現JB度数

S-1.00D=C-2.25DAx60°→度数も軸も他の値とかけ離れている

■今回合わせる眼鏡処方度数

S-1.00D=C-1.25DAx30°

※値は一例となります

新たに測定したレフなどの値が安定して

いる場合には、JB度数と違っていても

眼鏡を合わせてしまってOKですが、

もしもデータにばらつきがある場合には、

日を改めて測定してみて下さい。

また、必ず装用テストをして、違和感

なくかけられるかどうかも確認しておき

ます。

度数が不安定な場合は、一度のデータで決めてしまわず、何度か測定してから眼鏡を合わせるといいですね

小児の乱視の矯正は信頼性が低いことも

多いので、JB作製後に度数変更が必要に

なる場合があることを保護者の方にも

説明しておいて下さい。

また、成長に伴って段々と検査に信頼性

が出てくるようになるため、乱視矯正の

修正が必要な場合には都度修正をして

いくことを意識しておきましょう。

慣れないうちは、小児の乱視矯正について悩んでしまうものです

まずは視力を出すことを最優先にし、その後修正を加えていくようにしていきましょう

小児の視力検査や眼鏡合わせでは、

乱視表やクロスシリンダーを使っての

乱視矯正が難しいものです。

乱視表やクロスシリンダーを使わずに

乱視矯正をするために、以下の方法を

用いるようにしてみて下さい。

このように、施設で測定できる屈折検査

は全て行ない、できるだけ多くのデータを

集めて平均値を取ります。

乱視度数の強弱によって、乱視矯正方法を

以下のように選択して下さい。

乱視度数が弱い場合

乱視度数が強い場合

特に乱視度数が強い場合や眼鏡合わせを

する場合には、JBを持っていたらJBの

度数が大きな手がかりとなります。

データは多ければ多いほどいいですね

ぜひ参考にしてみて下さい!

\ 簡単10秒登録 /