今の職場に悩んでいたら・・・

\ 簡単10秒登録 /

\ 簡単10秒登録 /

視能訓練士

視能訓練士強度乱視とかの眼鏡処方って、どのくらい乱視矯正すればいいのかよくわからない

完全矯正はできても、乱視の度数を

眼鏡処方値にどう落とし込めばいいか

迷うことも多いでしょう。

乱視矯正は、度数だけでなく軸も

関わってくるため、球面レンズの

処方より倍は手間がかかります。

JBの乱視度数や軸、本人の適応力、

眼疾患の有無などによって処方値

が変わります。

あくまで参考、ほんの一例として、

いくつかのやり方を紹介します。

この記事を書いた人

完全矯正から乱視の眼鏡処方をするヒントがわかる

地域、施設、症例ごとでやり方が異なります。

あくまで一例として参考にして下さい。

乱視の完全矯正ではなく、3分の1~3分の2程度の間で、患者さんの反応を見ながら装用テスト

| 完全矯正値 | 眼鏡処方値の例 |

| C-0.75D | C-0.25~C-0.50D |

| C-2.00D | C-0.75~C-1.50D |

程度の弱い乱視であれば脳で補正されて

しまうため、眼鏡処方では等価球面で

対処したり、乱視を抜いてしまうこと

もあります。

一概には言えませんが、

C-0.75D以上の乱視は眼鏡に乱視矯正を入れた方が満足度が上がる

ことが多いようです。

もちろん「C-0.50Dの乱視だから眼鏡処方値に入れない」というわけではありません

処方値には患者さんのJB度数や乱視の

角度を参考にし、乱視度数の増減を

決める手掛かりにして下さい。

斜乱視は慣れにくい

なお、斜乱視は乱視補正の像のゆがみが

広がり、かなり慣れにくいことが予想

されます。

JB度数にもよりますが、斜乱視は

完全矯正の3分の1程度の弱い度数

から装用テストをして下さい。

軽度の斜乱視は180°か90°にそろえてしまう方法もあります!

瞬目や閉瞼によってブレを感じにくい

直乱視より、閉瞼の影響を受けにくい

倒乱視の方が、乱視矯正で視力が

上がりやすいことが多いです。

極端に言えば同じC-0.50Dでも、

ということがあります。

視力の変化の例

| 直乱視 | 倒乱視 |

| (1.2× S-1.75D=C-0.50D A 180) (1.2p× S-1.75D) | (1.2× S-1.75D=C-0.50D A 90) (0.9× S-1.75D) |

倒乱視の矯正も歪みを感じやすいので、

「たくさん入れればいい」というわけ

ではありません。

ポイント

という点だけ覚えておいて下さい。

JBと完全矯正で乱視の軸がちがう場合、

乱視度数やJBの使用年数によっては、

患者さんの自覚を優先することがあります。

例

| JB度数 | C-0.75D A180° |

| 完全矯正 | C-1.00D A160° |

聞き方

あの輪っかをしっかり見ていて下さい。

今から私が少しレンズを動かすので、一番見やすいと思ったところで教えて下さいね。

と声をかけ、

視標を見せながらゆっくり

乱視レンズを回転させ、

自覚的な応答を聞く。

どの角度が良かったかによって

処方度数を決定する。

ポイント

視力が上がるのが完全矯正だとしても、

見やすいのがJBの軸なら自覚を優先する。

乱視の眼鏡処方例を4つ紹介します。

※なお、白内障手術後の強度乱視はトーリックIOLで回避できますが、一般的な強度近視の処方の参考にもなるので、例として載せています。

| JB度数 | R (0.7×JB-2.25D=C-0.75D A180) L (0.7×JB-2.25D=C-0.75D A180) |

| 完全矯正値 | R (1.2×-2.50D=C-2.00D A180) L (1.2×-2.50D=C-2.00D A180) |

| 眼鏡処方値 | R (1.2p×-2.75D=C-1.25D A180) L (1.2p×-2.75D=C-1.25D A180) |

処方のポイント

JBの乱視矯正から飛躍的に必要乱視度数が上がった例

乱視の歪みを抑えつつ最小錯乱円を網膜上に近づけられる

上記の例では乱視度数も上げつつ、

C-0.50D分を球面度数に等価球面

しています。

ただし上記だけが正解というわけ

ではなく、

など、症例によっても変わるので、

視力の出方や各装用テストでの

患者さんの反応を見て下さい。

| JB度数 | 使用歴なし |

| 完全矯正値 | R (1.0× S-0.75D=C-0.75D A90°) L (1.0× S-0.75D=C-0.75D A180°) |

| 眼鏡処方値 | R (0.8× S-0.75D=C-0.25D A90°) L (0.8p× S-0.75D) |

処方のポイント

初眼鏡なので慣れやすさを重視

倒乱視の矯正を優先した

初眼鏡であることを考慮した上で

以下を検討。

考察

優位眼が左眼だったらまた違っていた

かもしれない。

| 60代女性 | 白内障手術後 |

| 生活環境 | スーパーでパートタイム 手元は裸眼で見ている 運転はしない |

| 術前の屈折 | R (0.3×S-2.00D=C-2.50D A180°) L (0.4×S-2.00D=C-2.50D A180°) |

| 術前のJB度数 | R (JB S-1.25D=C-2.50D A180 / Add+2.50) L (JB S-1.25D=C-2.50D A180 / Add+2.50) |

| 完全矯正値 | R (0.5×IOL S-0.75D=C-4.00D A180°) L (0.6×IOL S-0.75D=C-4.00D A180°) |

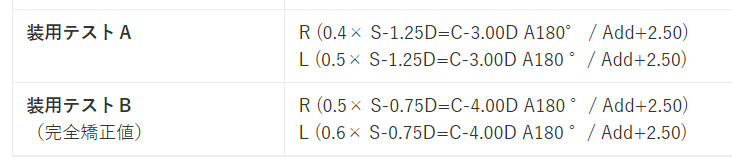

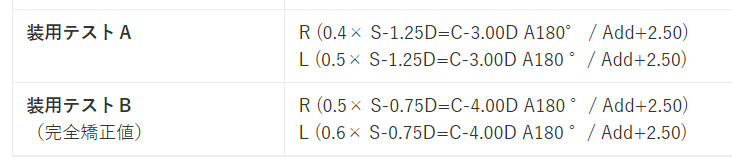

| 装用テストA | R (0.4× S-1.25D=C-3.00D A180° / Add+2.50) L (0.5× S-1.25D=C-3.00D A180 °/ Add+2.50) |

| 装用テストB (完全矯正値) | R (0.5× S-0.75D=C-4.00D A180 °/ Add+2.50) L (0.6× S-0.75D=C-4.00D A180 °/ Add+2.50) |

処方の経緯

角膜形状が悪く、白内障術後も視力が

出にくい症例。

弱視だったのか幼少期の話を聞いても、

詳細は不明。

これまで累進JBを使用してきたことから、

本人の希望もあり累進眼鏡にて処方。

装用テスト

等価球面をしたもの(A)と乱視の

完全矯正(B)を比較し、自覚的な違い

を聞いたところ、

「そんなに大きく変わらないけど、Bの方がちょっといい気がする」

とのこと。

強度の乱視の完全矯正でも歪みや違和感を

ほとんど感じていないため、仕事に支障が

ないよう少しでも矯正視力の上がるBを選択

した。

ただし、視力値は数字に過ぎず、自覚的には「そんなに大きく変わらない」とも言っているので、より歪みの少ないAを選択しても良い

結果

完全矯正で処方し、特に問題なく

使えている。

強度乱視に適応できた考察

などが考えられる。

もし「慣れにくい」などあるようなら、装用テストAに順ずる度数を選択してもいいかもしれません

| 80代男性 | 白内障手術後 |

| 生活環境 | 杖歩行 ちょっとした家事もする 新聞を読む |

| 術前の屈折 | R (0.3×S+4.00D C-3.50D A180°) L (0.4×S+4.00D C-3.50D A180°) |

| 術前のJB | R (JB+3.00D C-4.00D A180°/Add+3.00) L (JB+3.00D C-4.00D A180°/Add+3.00) |

| 術後の完全矯正値 | R(0.8×IOL -0.25D C-2.50D A180°) L(0.8×IOL -0.25D C-2.50D A180°) |

| 眼鏡処方度数 | R S-0.25=C-2.50 A180°/Add+3.00 L S-0.25=C-2.50 A180°/Add+3.00 |

| 再処方度数 | R (0.6)(S-0.25=C-1.75 A180°/Add+3.00) L (0.6)(S-0.25=C-1.75 A180°/Add+3.00) |

処方の経緯

強度の混合乱視JBを使用していたため、

術後も乱視矯正への抵抗は少ないと

考え、完全矯正で眼鏡処方した。

装用テストで「よく見える!」と笑顔

だったが、1か月後の定期受診で

「床やお盆が斜めに歪んで見える」

と訴えて来られた。

歪みの原因を推測

原因の検討

以上を検討した結果、

乱視の特性が変わった(混合乱視から近視性乱視へ)のが一番の原因

と考えられたため、視力が落ちても

自覚的な違和感が少ない度数まで

減らした。

結果

次の受診時には「歪みもなく快適!」

との回答を得られた。

完全矯正より視力は落ちるが術前よりは

上がっており、十分満足している様子。

なお、球面凹レンズへの歪み耐性が低い可能性を懸念したため、あえて等価球面はしていない。

考察

術前のJBで強度乱視の適応があると

踏んでの処方だったが、高齢なことも

あり、急激な屈折の変化に脳内(統合系)

の感覚が追いつかなかったのかもしれない。

乱視の眼鏡処方は患者さんの満足度

と慣れやすさが相反しやすい検査

でもあります。

程度によっては乱視を抜いたり、等価

球面で帳尻を合わせたりと処方のやり方

も様々です。

切り口が多い方が眼鏡処方の成功率も上がります!

怖がらずに経験値を増やし、より多く

の柔軟な考え方を身につけて下さい。

\ 簡単10秒登録 /